【民进记忆】卢礼阳:我所了解的马允伦先生

发布时间:2020-09-22 来源: 温州民进网(中国民主促进会温州市委员会) 编辑:温州民进

马允伦先生是一位纯粹的读书人,也是我尊敬的前辈。承蒙他抬爱,介绍我加入了民进,而且在学术上、事业上一直给予我鼓励与提携。可以说,马先生在诸多方面都是我的引路人。因此之故,当绍国兄来电话约我写一写马先生时,我毫不犹豫地答应了。

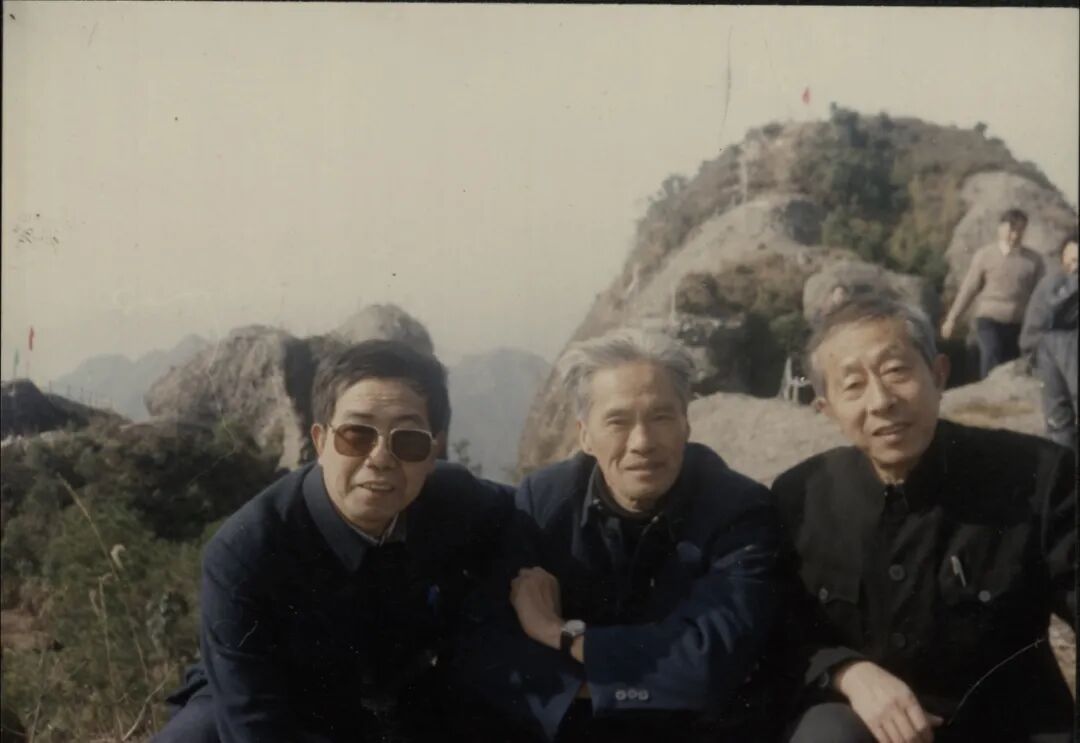

1992年1月,马先生出席温州市政协文史工作会议期间,与胡珠生(左)、周干先生(右)合影。

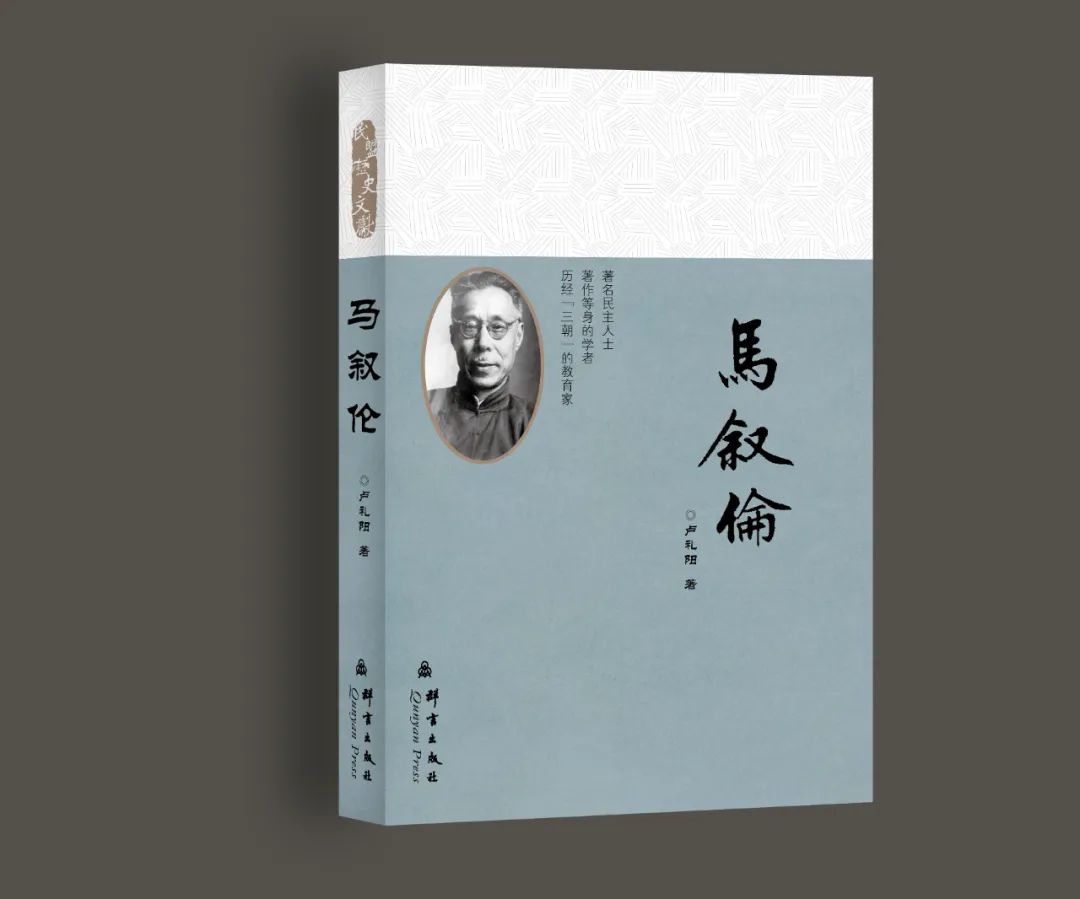

马先生作为温州民进的前辈,能够由他介绍入会,这让我备感荣幸。十几年前,原中国青年出版社总编王维玲先生为花山文艺出版社策划一套“著名民主人士传记丛书”,收入我写的《马叙伦》。马叙伦是中国民主促进会的主要创始人,有此因缘,马先生乃三次动员我加入民进。马先生为我找的另外一位介绍人是马骅先生,他动情地说:“我跟马老(温州民进同仁习惯称马骅先生为马老)共同做你的介绍人。马老八十五,我七十五,两头马一起把你拉进来。” 我填写完入会申请表,首先送请马先生签署意见。但马先生的推荐意见却写在第二介绍人栏内:“卢礼阳同志为人正直,工作勤奋。特别是以十二年的时间写成‘民进’创始人马叙伦的传记,在全国有一定的影响。我与他建立文字之交二十来年,深知他的人品,特此郑重介绍。”他把待填写的第一介绍人意见一栏留给了马骅先生。互敬互让的老派作风,我第一次领教。 后来马先生在给我的信中谈起马骅先生,透露说:“马老,我70年代末期来温州时,与他并不认识,后来我出了不少少儿历史读物,他很感兴趣,特地托人约我前去,给予很大的支持。”同一通信里面,他还提起另一位“马老”——《汉语大词典》温州编写组的组长马锡鉴先生,说:“马锡鉴老师是《大词典》的领导,一贯关心支持我的写作。他曾对我慨叹:‘你的大量作品,可惜没有一个重要人物为你说句好话,因此未曾被社会重视。’我不善于交际,不能找到‘重要人物’。马老根底深厚,全市恐无其匹。”老辈之间倾心推许,文人相亲,这些话发自肺腑,令人肃然起敬。 马骅先生不止一次跟我说,人老了,就喜欢抬轿子。于后辈而言,抬轿子与提携是同义语。马先生虽然没有说过类似的话,但在行动上,提携青年人是两马相同的一贯作风,而且帮人帮到底,一点不含糊。 八十年代中期,我在经济开发区一所冷库上班。一位老乡就在单位附近中学教书,工闲时常相聚。他同事中有一位温师毕业的校友,当时兼任报社驻龙湾区记者,就是如今大名鼎鼎的陈东升。一来二往,我跟东升兄也成了熟人。东升兄见我对历史有兴趣,就跟我说:“师院政教系马允伦是我的老师,人很随和,我介绍你认识,他宿舍在放生池,你去就行。”他还特别提到,马先生的父亲是马叙伦的弟子,马先生的名字与马叙伦有一段渊源。就这样,一次简单的拜访揭开了我与马先生二十余年交往的序幕。 马先生看了我的几篇习作,没隔多久,主动对我提起:“你现在这个岗位不对口,我跟政协说说,看文史委是不是需要人。”马先生当时兼任市政协副主席、文史资料委员会主任,言谈之中,对我的工作调动颇有几分把握。但从企业调到机关,事情并不像马先生所想的那样简单。此事“无疾而终”之后,马先生见到我反倒有点不好意思,说:“你在企业,他们是机关,门槛高,以后再想办法。” 转眼到了九一年年初,马先生得知师院宣传部缺人,趁开会之机,宣传部正副部长都在场,大力为我做了推荐。他们很重视,会后副部长葛老师与马先生谈话,仔细了解情况,又通过马先生约我见面详谈。这让马先生抱有很大的希望,甚至向我表达了“马到成功”的期待。但结果也没有下文,马先生落寞的心情可想而知。有一次在信中还对此念念不忘:“两次推荐,最后都没有成功,很遗憾!” 再后来,我调到一家新闻单位,马先生得知后十分高兴,祝贺我说:“现在好了,可以安心做点自己适合的工作。”奈何好景不长,我被扫地出门,“退回”水产系统。就是在这段失落的日子里,我接受了撰写马叙伦传的稿约,马先生与好几位老先生不仅鼓励我全力以赴,而且提供许多鲜为人知的资料与线索,帮助我完成任务,度过困境。

跨入新世纪,最后一次机会才姗姗迟来。胡珠生先生整理出版《温州文献丛书》的提议得到市政府采纳。在讨论日常工作人选的会上,马先生又一次主动力荐,说卢礼阳同志有事业心,有著作,能够胜任。胡先生紧接着表示赞成。主持会议的市长在了解了我的年纪(我当时39岁)后,立即拍板定案。当晚快六点钟时,我刚下班回家,就接到了马先生的电话。三次举荐,终获成功,马先生欣慰之情溢于言表。这一天,2001年5月23日,成为我人生的转折点。

2002年11月29日, 出席《温州文献丛书》首发式,马允伦先生编《太平天国时期温州史料汇编》与金柏东先生主编《温州历代碑刻集》作为头两部由上海社会科学院出版社出版。

马先生做过民进温州市委会副主委两届、名誉副主委一届,市政协副主席两届,浙江省政协委员三届。虽然涉足政界,但马先生是地地道道的教书先生,课讲得认真、生动,在学生中间口碑非常之好。而在我的印象中,马先生更是纯粹的读书人。 马先生担任副主委,有点不得已。八十年代初,马先生一位老同学担任民进浙江省委会的秘书长,得悉他无党派的身份,写来好几通热情洋溢的书信,三番五次动员他加入民进,把温州的工作开展起来。盛情难却,马先生接受民进省委会的委托,与几位同仁一道开展筹备工作,因而事实上成了民进温州地方组织的主要发起人。但马先生考虑到自己并不适合政治生活,极力主张请马骅先生出山,担任温州民进的负责人。为此民进同仁数次登门拜访,最后一次冒雨前往百里坊敦请,终获马骅先生应允。马先生在一篇回忆文章里打趣说,古有三顾草庐请诸葛,今有四上高楼请刘备,堪相媲美。民进温州市委会第二次换届前夕,马骅先生与马先生商量:“你拉我出来干了一届,接下来你做主委,怎么样?”马先生推辞了:“我不是这块料。”两马之间的合作,一直就是这样互相谦让的。 马先生任内曾经提出辞去政协副主席的职务。原因是有一年马先生出席省政协会议,就温州的“青山白化”现象提出批评,与会的毛昭晰先生(当时为民进省委会主委、省政协副主席)立马表示支持。此事上了会议简报,温州方面有一位市领导为此很不高兴,指责马先生的发言丢了温州的脸。马先生知道后,非常生气,怒而请辞。后来市政协的主要领导做了工作,马先生才打消请辞之意。

还有一次,马先生在图书馆,与我和同事陈瑞赞聊天。所谈的具体事情已经记不清楚了,马先生一下子激动起来,说:“我不稀罕。”瑞赞兄事后对我说,别看马先生很温和,却不是没有性格的。马先生就是这样的人,外柔内刚,风骨内敛,——这可能就是书生本色吧! 马先生最后留在我脑子里的,还是他的读书人形象。那是去年的国庆节后,我与沈洪保老师去老人公寓看望马先生。当时马先生正在食堂用膳,我递上新出的《雁荡山志》,他停下筷子,也不管边上保姆的催促,就翻开书看了起来。这一幕定格在我的脑海深处,难以磨灭。出身书香门第的马先生,对书的嗜好也许就是他的天性! 明代文学家袁宏道曾说:“夫豪杰之偶于众也,凡才得肩而蔽之,及时地既远,肩蔽者与腐草俱尽,而天下始望之若飞仙,获其只字以为至宝。士患不特达耳。”马先生虽然离开了我们,而他的读书人本色必然会和他的著作一起为后学所记取,与时地而俱远。这是我所敢断言的!